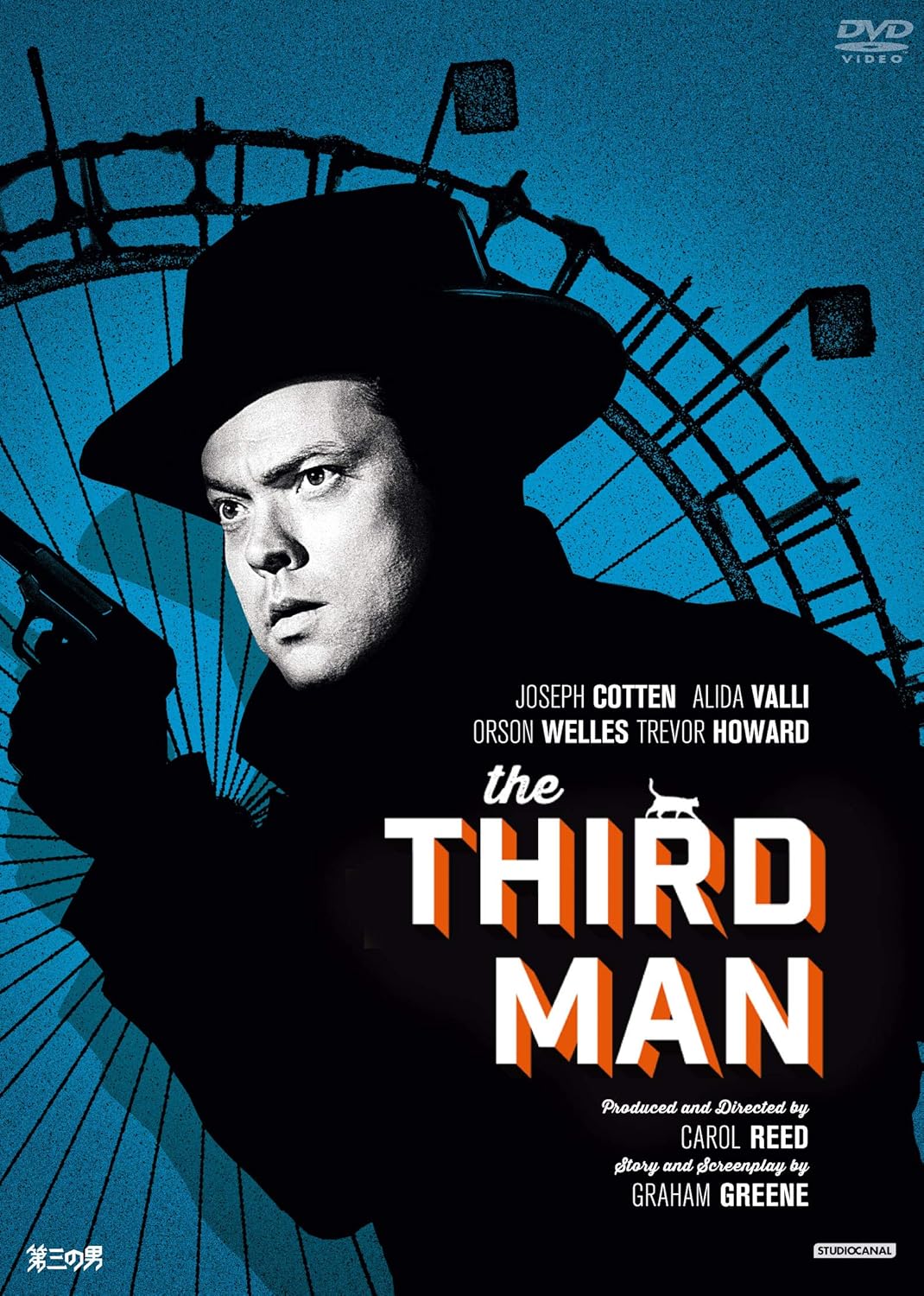

第三の男

The Third Man

(イギリス 1949)

[製作] キャロル・リード/アレクサンダー・コルダ/デヴィッド・O・セルズニック/ヒュー・パースヴァル

[監督] キャロル・リード

[原作] グレアム・グリーン/アレクサンダー・コルダ

[脚本] グレアム・グリーン/キャロル・リード/オーソン・ウェルズ

[撮影] ロバート・クラスカー

[音楽] アントン・カラス/ヘンリー・ラヴ

[ジャンル] クライム/ミステリー/スリラー

[受賞]

アカデミー賞 撮影賞

英国アカデミー賞 作品賞

カンヌ映画祭 グランプリ

キャスト

ジョゼフ・コットン

(ホリー・マーティンズ )

アリダ・ヴァリ

(アンナ・シュミット)

オーソン・ウェルズ

(ハリー・ライム)

トレヴァー・ハワード (キャロウェイ大尉)

ポール・ヘービガー (ポーター)

エルンスト・ドイッチ (‘男爵’・クルツ)

エリック・ポント (Dr.ウィンケル)

概要

グレアム・グリーン原作・脚本、キャロル・リード監督、ジョセフ・コットン主演、オーソン・ウェルズ出演の英国映画。戦後の分裂ウィーンを舞台に、親友の死の真相を追う作家が、次第に巨大な闇に巻き込まれていくサスペンス・ミステリ。名曲「ハリー・ライムのテーマ」やラストの長回し、観覧車の名場面など、映画史に残る名シーンが満載。

カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞作であり、英国映画協会(BFI)が選ぶ英国映画史上No.1にも選ばれた傑作。

ストーリー

売れないアメリカ人作家ホリー・マーティンス(ジョセフ・コットン)は、旧友ハリー・ライム(オーソン・ウェルズ)から仕事の誘いを受け、戦後分裂統治下のウィーンにやってくる。しかし到着早々、ハリーが交通事故で死亡したと聞かされ、葬儀に立ち会うことに。

ホリーは事故に不自然な点を感じ、関係者に話を聞く中で、「第三の男」が現場にいた」という証言を耳にする。だが、その男の存在は誰も語りたがらず、事件に関する証言も次第に食い違い始める。

さらに、ハリーの恋人だったアンナ(アリダ・ヴァリ)との出会いを通じ、ホリーは徐々にハリーの裏の顔を知ることになる。ハリーは戦後混乱を利用して闇市場で偽造ペニシリンを流通させ、多くの命を危険にさらしていた犯罪者だったのだ。

ホリーは警察の協力要請を受け、ハリーをおびき出す決断をする。ついに再会したハリーとの観覧車での対話、地下下水道での追跡劇の末、ホリーは友としての情と、正義との間で苦悩しながらも決断を下す。

物語は、アンナがホリーに何も言わず通り過ぎるラストカットで静かに締めくくられる。

エピソード

登場8分

オーソン・ウェルズ演じるハリー・ライムの登場時間は、全編中わずか約8分間。それでも彼が登場する観覧車シーンとクライマックスの下水道シーンの印象が強烈で、観客の記憶に最も残るキャラクターとなった。わずかな出番で物語全体を支配する存在感は映画史上屈指と言われている。

アドリブ名言

「スイスは何世紀もの平和を誇り、その成果が鳩時計だ」——この皮肉なセリフはオーソン・ウェルズの即興。観覧車の中でのやり取りは脚本にはなかったが、彼のユーモアと知性を活かして自由に演じるよう指示されており、結果として映画の名台詞となった。

高所NG

ウェルズは高所恐怖症だったため、観覧車の撮影はほとんどスタジオ内で再現されたセットで行われた。外観ショットは別の俳優が演じており、本人は必要最小限の登場にとどまった。このため観覧車内部の会話シーンは、巧みにカットを繋いで臨場感を出している。

下水逃亡

実際のウィーンの下水道で撮影する計画だったが、ウェルズは悪臭と湿気に耐えられず、初日に撮影現場から姿を消したという逸話が残っている。撮影スタッフは急きょ代役を立て、彼が映らない角度での撮影に切り替えた。

影武者多用

下水道の場面の多くは、ウェルズのスタントマンが演じている。体型や動きが似た俳優を使い、暗がりや後ろ姿で代役を目立たせないよう工夫された。近年のリマスターでは、シーンを細かく見るとその違いがわかるとも言われている。

無言の目

アリダ・ヴァリ演じるアンナの感情表現は、キャロル・リード監督の意向でセリフを最小限に抑え、視線や沈黙で演技を伝える形となった。特にラストシーンではセリフを一切排除し、ホリーを無言ですれ違う演出が映画の余韻を生み出している。

ツィター旋風

音楽を担当したアントン・カラスは、もともと無名のウィーンのツィター奏者だった。監督が偶然クラブで彼の演奏を聴き、抜擢。映画に登場するすべての音楽をツィター一本で演奏させた。結果として「ハリー・ライムのテーマ」は世界的なヒットに。アントン・カラスはツアーまで行う人気者になり、楽器としてのツィターも一躍有名に。映画音楽としては異例の大成功を収めた。

二つの語り

英公開版のナレーションはキャロル・リード監督自身が担当。一方、アメリカ公開版では、主演のジョセフ・コットンがナレーションを務めており、冒頭の語りが異なる構成となっている。この違いは、当時の配給元の意向によるもの。

脚本と小説

原作者グレアム・グリーンはまず映画のために脚本を書き、それをもとに小説『The Third Man』を出版。映画と小説はほぼ同じ展開だが、ハリーの死に対する登場人物の心理描写など、一部に差異がある。

廃墟ロケ

撮影された1948年当時、ウィーンは第二次世界大戦の傷跡が色濃く残る街で、崩れた建物や瓦礫の山はセットではなく本物。映画の全体的な暗さや陰影は、実際の戦後都市の風景によってさらにリアルに引き立てられた。

多言語のリアル

ウィーンが4か国(米英仏ソ)に分割統治されていた当時の状況を忠実に再現するため、劇中では英語、ドイツ語、ロシア語が飛び交う。通訳なしで会話がかみ合わない場面が、混沌とした時代を象徴している。

厳冬ロケ

ロケは寒波の中で行われ、俳優やスタッフは毛布や暖炉で暖を取る必要があった。コットンは撮影中、凍える手でセリフを書き直していたと語っている。煙の立ち昇る息や硬直した動きも、演出ではなく実際の寒さによるもの。

編集の執念

キャロル・リード監督は、ラストの下水道チェイスやすれ違いのシーンに特にこだわり、編集に4か月以上をかけた。音、テンポ、構図、カットの切り替えなど、緻密に構成された映像が、今もなお評価され続けている。

ラスト対立

アメリカ側プロデューサー、デヴィッド・O・セルズニックは、アンナがホリーと和解するハッピーエンドを希望。しかしリード監督は拒否し、無言ですれ違うラストを貫いた。結果的に、この冷たいエンディングは映画史に残る名場面とされた。

コメント